Isabel Widmer, gerente general Abud & Cía. se refiere en su columna a la diversificación de mercado, a la volatilidad comercial, a las consideraciones técnicas y las lecciones de este 2025.

Isabel Widmer, gerente general Abud & Cía. se refiere en su columna a la diversificación de mercado, a la volatilidad comercial, a las consideraciones técnicas y las lecciones de este 2025.

El 2025 fue un año que validó absolutamente que en fruticultura nunca se deja de aprender, por muchos años de experiencia que se tenga. Ninguna temporada es igual a la anterior y la toma de decisiones es cada vez más estratégica, en un escenario donde no hay espacios para errores.

La gestión predial, el rigor técnico, el control de riesgos y la claridad de nuestros costos pasan a ser factores críticos del negocio y deben abordarse con un nivel de precisión y anticipación cada vez mayor.

La realidad de la cereza refuerza fuertemente esta mirada. Aun con huertos productivos y una operación técnicamente correcta, la alta concentración de volumen en un solo mercado, la sensibilidad del precio a la condición y al timing comercial, y la volatilidad propia del negocio dejaron en evidencia que el resultado final no depende solo de producir bien.

La cereza sigue siendo un cultivo relevante, pero exige una gestión integral, lectura fina de mercado y una estructura de costos muy bien controlada para sostener su rentabilidad en el tiempo. En este contexto, la diversificación deja de ser una alternativa y se consolida como una necesidad estratégica.

El kiwi verde aparece hoy como una oportunidad particularmente atractiva dentro de la fruticultura chilena, con una demanda más estable, una oferta global más acotada y flujos que tienden a ser más predecibles.

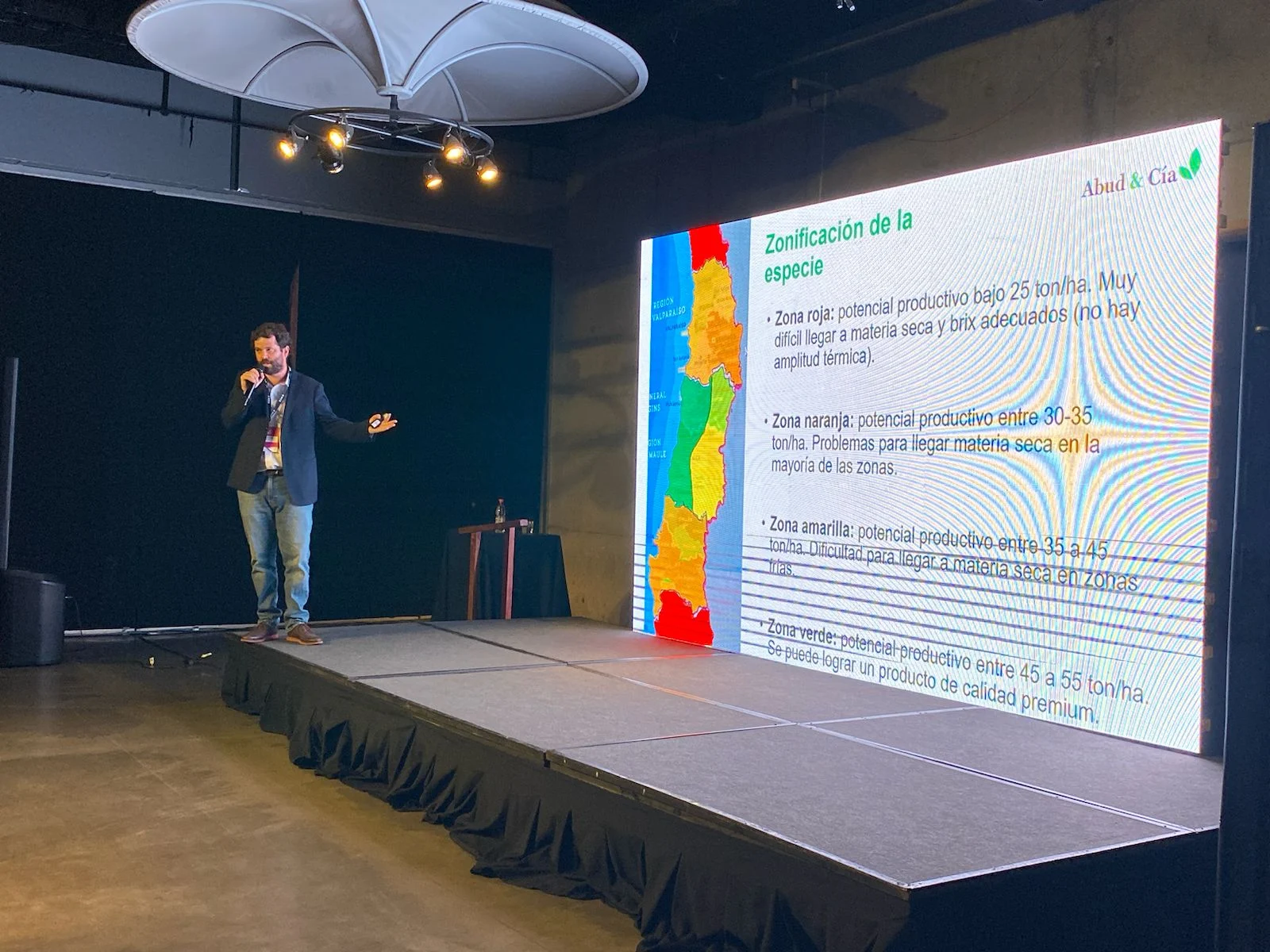

La realidad de huertos envejecidos en Chile abre espacio para proyectos nuevos, bien diseñados y gestionados con altos estándares técnicos, capaces de capturar valor de manera consistente. Aprovechar esta oportunidad requiere disciplina y criterio. No se trata de reemplazar cultivos sin análisis, sino de identificar aquellos campos donde las condiciones edafoclimáticas lo permiten y donde el kiwi puede expresar su potencial productivo y comercial.

Cuando estas condiciones se alinean, el kiwi se transforma en una alternativa sólida para balancear riesgo, aportar estabilidad al negocio frutícola y construir una estrategia de largo plazo más resiliente.

Finalmente, esta temporada vuelve a poner en valor la resiliencia del productor agrícola, su capacidad de adaptarse, aprender y seguir invirtiendo aún en escenarios complejos. Como Abud & Cía, creemos firmemente que el futuro de la fruticultura se construye con productores y clientes cada vez más informados, rigurosos y prolijos en todas las aristas del negocio: desde el diseño del proyecto y la gestión técnica, hasta el control de costos, la lectura de mercado y la toma de decisiones estratégicas. Solo con esa mirada integral y disciplinada será posible enfrentar los desafíos que vienen y capturar las oportunidades que el sector aún ofrece.

En un movimiento sin precedentes a nivel global, Nueva Zelanda e India concluyeron las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que transformará el acceso de las frutas oceánicas al mercado indio.

En un movimiento sin precedentes a nivel global, Nueva Zelanda e India concluyeron las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que transformará el acceso de las frutas oceánicas al mercado indio. Los inviernos más cálidos impiden que la planta entre en letargo completo; en cambio, permanece activa internamente. Como resultado, cuando llega el momento de brotar, le falta fuerza y no brota correctamente .

Los inviernos más cálidos impiden que la planta entre en letargo completo; en cambio, permanece activa internamente. Como resultado, cuando llega el momento de brotar, le falta fuerza y no brota correctamente . La industria chilena del kiwi verde cerró la temporada 2025 con señales claras de recuperación y fortalecimiento competitivo. Con 146.697 toneladas exportadas, un 2% más que en 2024, el sector superó las proyecciones iniciales y confirmó un cambio de ciclo impulsado por la calidad de la fruta, más que por un simple aumento de volumen.

La industria chilena del kiwi verde cerró la temporada 2025 con señales claras de recuperación y fortalecimiento competitivo. Con 146.697 toneladas exportadas, un 2% más que en 2024, el sector superó las proyecciones iniciales y confirmó un cambio de ciclo impulsado por la calidad de la fruta, más que por un simple aumento de volumen. Que el kiwi es rico en vitamina C y fibra ya es casi un lugar común en la fruticultura. Lo novedoso es que, en los últimos años, este fruto de la familia Actinidia se ha ido posicionando también como una “fruta funcional” ligada al buen dormir, abriendo nuevas oportunidades para comunicar sus atributos frente a consumidores cada vez más atentos a la salud y al bienestar.

Que el kiwi es rico en vitamina C y fibra ya es casi un lugar común en la fruticultura. Lo novedoso es que, en los últimos años, este fruto de la familia Actinidia se ha ido posicionando también como una “fruta funcional” ligada al buen dormir, abriendo nuevas oportunidades para comunicar sus atributos frente a consumidores cada vez más atentos a la salud y al bienestar. El 18 de noviembre de 2025, la Administración General de Aduanas de China

El 18 de noviembre de 2025, la Administración General de Aduanas de China  El gobierno de los Estados Unidos informó de la implementación de modificaciones significativas en su política arancelaria, afectando a cientos de subpartidas del Sistema Armonizado de Aranceles (HTSUS, por sus siglas en inglés) a partir del 13 de noviembre de 2025.

El gobierno de los Estados Unidos informó de la implementación de modificaciones significativas en su política arancelaria, afectando a cientos de subpartidas del Sistema Armonizado de Aranceles (HTSUS, por sus siglas en inglés) a partir del 13 de noviembre de 2025.

La temporada 2025 del kiwi chileno cerró con 146.603 toneladas exportadas, un 2% más que en 2024 (143.156 ton) y por sobre la proyección de 135.832 ton. Si bien se trata de una de las mejores temporadas de los últimos 35 años, sostenida por una fruta consistente y un sólido desempeño en los principales mercados, los desafíos están en mantener estos niveles.

La temporada 2025 del kiwi chileno cerró con 146.603 toneladas exportadas, un 2% más que en 2024 (143.156 ton) y por sobre la proyección de 135.832 ton. Si bien se trata de una de las mejores temporadas de los últimos 35 años, sostenida por una fruta consistente y un sólido desempeño en los principales mercados, los desafíos están en mantener estos niveles.